Eugène Burnand est né en Suisse en 1850, fils de l'armurier Edouard Burnand. La famille était riche et politiquement influente, fournissant des armes aux armées suisse et italienne. Après des études d'architecture à l'EPF de Zurich, Burnand suit une formation de peintre à Genève et à Paris à partir de 1872, à laquelle s'ajoutent des études de techniques contemporaines de gravure. Il a reçu des médailles d'or à l'Exposition Universelle de Paris en 1889 et 1900. Burnand a travaillé comme illustrateur, a réalisé des gravures à l'eau-forte et sur cuivre et est devenu chevalier de la Légion d'honneur après la mort de son père.

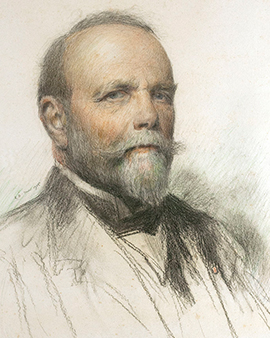

Après 1895, des motifs religieux ont déterminé sa peinture. L'œuvre la plus célèbre de l'artiste, "Les disciples Jean et Pierre, marchant vers la tombe le matin après la résurrection", date de cette phase de sa carrière et a été peinte en 1898. 104 portraits au pastel et au crayon, réalisés entre 1917 et 1920, montrent Eugène Burnand rendant hommage aux victimes des 45 nationalités représentées lors de la Première Guerre mondiale. Il a poursuivi le projet depuis Marseille lorsqu'il est revenu de Suisse à Paris en 1918 après la fin de la guerre. À cette époque, il appelait déjà la France sa "seconde maison".

Plusieurs de ses enfants sont nés en France. Les membres de la famille avaient combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Burnand a été impressionné par le grand nombre de nations impliquées dans le conflit, a retracé les préjugés et les théories racistes dans ses représentations et a explicitement voulu capturer des personnalités de "type" militaire dans ses portraits. Lors de réunions à Paris, Montpellier et Marseille, Burnard dessinait les modèles avec des stylos Wolff décorés de pastels durs à l'ancienne. Chaque portrait mesure environ 46 x 53 cm. Toutes les personnes représentées se sont décrites comme profondément affectées par leurs expériences. Ils avaient vécu les séances "comme dans un confessionnal". Burnand avait capturé leurs humeurs avec une habileté consommée.

Robert Hamilton, représenté au pastel 62, a décrit son expérience dans son journal comme suit : "Un artiste franco-suisse peu connu m'a demandé, par l'intermédiaire du YMCA, de poser pour Monsieur Burnand. Je pensais que j'étais un Australien typique, donc plus par curiosité et pour rompre la monotonie des visites, j'y suis allé. (...) Le travail était bon et il m'a envoyé une reproduction de celui-ci en Australie. J'ai pris une photo. Cela m'a donné un aperçu de sa maison française. Vous savez, même si vous êtes un bon ami d'un Français, vous n'aurez jamais facilement accès à sa maison". Comme beaucoup de ses compatriotes, l'œuvre de Burnand a cherché à comprendre les horreurs sans précédent et inattendues de la Première Guerre mondiale. Néanmoins, il a essayé de tirer quelque chose de positif de ces événements en s'engageant activement dans un contact étroit avec toutes les parties concernées.

80 de ses portraits ont été exposés en mai 1919 au musée du Luxembourg à Paris et en juin 1920 à la galerie Brunner avec 20 autres portraits, qui ont reçu une grande reconnaissance du public. Les portraits sont les dernières œuvres de l'artiste, qui est mort en 1921.

Eugène Burnand est né en Suisse en 1850, fils de l'armurier Edouard Burnand. La famille était riche et politiquement influente, fournissant des armes aux armées suisse et italienne. Après des études d'architecture à l'EPF de Zurich, Burnand suit une formation de peintre à Genève et à Paris à partir de 1872, à laquelle s'ajoutent des études de techniques contemporaines de gravure. Il a reçu des médailles d'or à l'Exposition Universelle de Paris en 1889 et 1900. Burnand a travaillé comme illustrateur, a réalisé des gravures à l'eau-forte et sur cuivre et est devenu chevalier de la Légion d'honneur après la mort de son père.

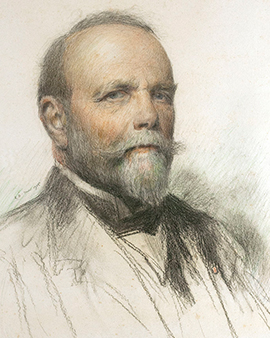

Après 1895, des motifs religieux ont déterminé sa peinture. L'œuvre la plus célèbre de l'artiste, "Les disciples Jean et Pierre, marchant vers la tombe le matin après la résurrection", date de cette phase de sa carrière et a été peinte en 1898. 104 portraits au pastel et au crayon, réalisés entre 1917 et 1920, montrent Eugène Burnand rendant hommage aux victimes des 45 nationalités représentées lors de la Première Guerre mondiale. Il a poursuivi le projet depuis Marseille lorsqu'il est revenu de Suisse à Paris en 1918 après la fin de la guerre. À cette époque, il appelait déjà la France sa "seconde maison".

Plusieurs de ses enfants sont nés en France. Les membres de la famille avaient combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Burnand a été impressionné par le grand nombre de nations impliquées dans le conflit, a retracé les préjugés et les théories racistes dans ses représentations et a explicitement voulu capturer des personnalités de "type" militaire dans ses portraits. Lors de réunions à Paris, Montpellier et Marseille, Burnard dessinait les modèles avec des stylos Wolff décorés de pastels durs à l'ancienne. Chaque portrait mesure environ 46 x 53 cm. Toutes les personnes représentées se sont décrites comme profondément affectées par leurs expériences. Ils avaient vécu les séances "comme dans un confessionnal". Burnand avait capturé leurs humeurs avec une habileté consommée.

Robert Hamilton, représenté au pastel 62, a décrit son expérience dans son journal comme suit : "Un artiste franco-suisse peu connu m'a demandé, par l'intermédiaire du YMCA, de poser pour Monsieur Burnand. Je pensais que j'étais un Australien typique, donc plus par curiosité et pour rompre la monotonie des visites, j'y suis allé. (...) Le travail était bon et il m'a envoyé une reproduction de celui-ci en Australie. J'ai pris une photo. Cela m'a donné un aperçu de sa maison française. Vous savez, même si vous êtes un bon ami d'un Français, vous n'aurez jamais facilement accès à sa maison". Comme beaucoup de ses compatriotes, l'œuvre de Burnand a cherché à comprendre les horreurs sans précédent et inattendues de la Première Guerre mondiale. Néanmoins, il a essayé de tirer quelque chose de positif de ces événements en s'engageant activement dans un contact étroit avec toutes les parties concernées.

80 de ses portraits ont été exposés en mai 1919 au musée du Luxembourg à Paris et en juin 1920 à la galerie Brunner avec 20 autres portraits, qui ont reçu une grande reconnaissance du public. Les portraits sont les dernières œuvres de l'artiste, qui est mort en 1921.

Page 1 / 1